Почти незамеченной осталась юбилейная дата в истории южной столицы Казахстана. На прошлой неделе, 5 февраля, исполнилось ровно 100 лет с момента, как заложенное в 1854 году Заилийское укрепление, впоследствии ставшее городом Верным, нарекли Алма-Атой. Ныне — Алматы.

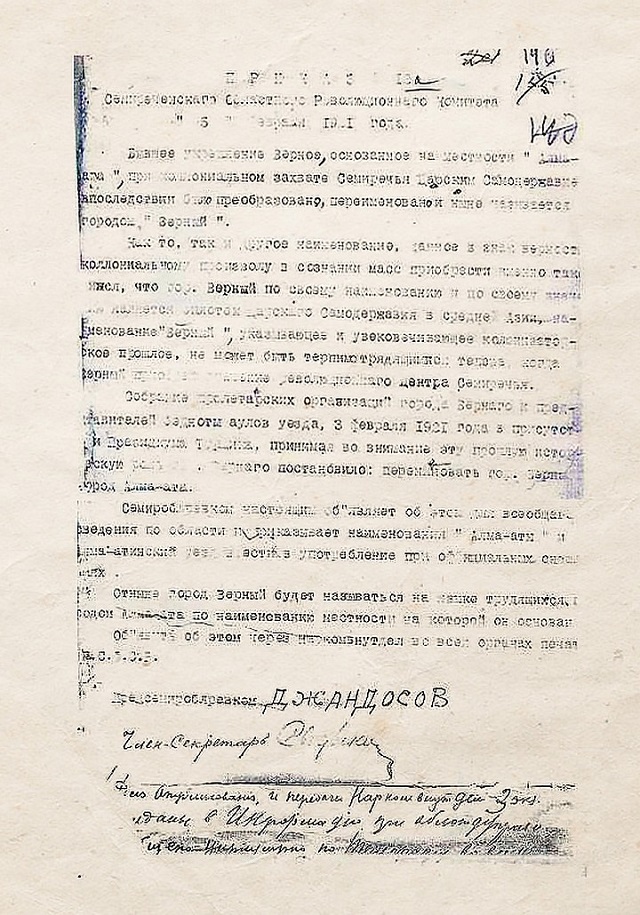

В 1921 году город Верный и Семиреченская область входили в образованную в апреле 1918 года Туркестанскую автономную советскую социалистическую республику (ТуркАССР) в составе РСФСР. Новая молодая большевистская власть порой излишне буквально воспринимала слова международного пролетарского гимна, и по пути в новый мир стремилась разрушать даже само упоминание о прежней жизни. Приказ за № 13а Семироблревкома (Семиреченского областного революционного комитета) о переименовании областного центра содержит обстоятельное разъяснение: «...наименование, данное в знак верности колониальному произволу в сознании масс приобрело именно такой смысл, что гор. Верный по своему наименованию и по своему значению является оплотом царского Самодержавия в Средней Азии, наименование «Верный», указывающее и увековечивающее колонизаторское прошлое, не может быть терпимо трудящимися теперь, когда Верный приобрел значение революционного центра Семиречья».

Далее говорится, что решение о переименовании приняло проходившее за два дня до этого, 3 февраля 1921 года, собрание пролетарских организаций города Верного и представителей бедноты аулов уезда в присутствии членов Президиума ТурЦИКа, постановило: «Отныне город Верный будет называться на языке трудящихся городом Алма-Ата — по наименованию местности, на которой основан».

Документ подписал председатель Семиреченского облревкома (в оригинале значится «Предсемироблревкома») Ураз Джандосов и член-секретарь Сыдыков. Копию с оригинала (на фото) нам предоставили в Центральном государственном архиве Республики Казахстан.

Однозначного мнения, почему основатели военного укрепления выбрали именно это название — Верное, Верненское, Верненская (крепость), впоследствии давшее название и городу, нет. Это довольно любопытная ономастическая загадка. Например, велик соблазн предположить, что название отсылает к одной из наиболее почитаемых в православии мучениц — Вере: история о девочках-отроковицах Вере, Надежде, Любови и их матери Софии, принявших мученическую смерть за веру Христову, известна даже тем, кто далек от православия. Кроме того, Софийский собор, освященный во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и ставший кафедральным, долгое время был главным храмом города Верного. В поддержку этой версии обычно также приводят название и других окрестных поселений, а в то время казачьих станиц: Софийской (Талгар), Надеждинской (Иссык) и выселка Любовный, затем станицы Любовненской /Любавинской (Каскелен). Во всяком случае, эту связь с православной традицией церковь и поддержала, и успешно использовала. Ведь именами каких бы дам ни нарекли русские переселенцы эти станицы, носили они весьма распространенные русские и православные имена.

Значительно продвинулся в исследовании вопроса известный отечественный историк Алоис Назаров. Он обратился к заметкам и наблюдениям, оставленным военным историком Александром Гейнсом и вошедшим в его же книгу «Дневник 1865 года. Путешествие по Киргизским степям». По интересующему нас вопросу Гейнс указал следующее: «Кстати о станицах, через которые мы проезжали — Bеpнoe, Софьина и Надеждина. Талгарская станица называется так у всех русских и инородцев, но официально ее величают Софьина станица. Иссыкская называется Надеждина, как Верное — название совершенно неупотребительное — заменило первоначальное название станицы Алматинской. Гасфорд, перекрестивший, таким образом, русские поселения, был женат на трех женах. Их имена: Bерa, Любовь и Надежда. Он хотел их обессмертить, назвать их именами три большие поселения русских у Алатау».

Упомянутый Гасфорд — генерал-губернатор Западной Сибири Густав Христианович. Но история с женами (по другой версии — дочерями) Гасфорда выглядит очень уж анекдотической. Живший в Казахстане известный советский писатель Николай Анов в очерке, опубликованном в 1968 году в первом номере газеты «Вечерняя Алма-Ата», предположил, что Гейнс мог придумать эту версию, поскольку недолюбливал Гасфорда. Известно, что первую и рано умершую жену Гасфорда звали Любовь. Позже его избранницей стала Надежда. Была ли в его жизни Софья — жена или дочь, пока узнать не удалось. Почему же Гейнс не упомянул топонима, связанного с именем Любовь, объясняется тем, что при посещении Верного исследователь совершил поездку только на восток от Верного, а на запад, где находился выселок Любовный, не выезжал.

Любопытно, что у населения указанные станицы имели двойное название. Официальные: Надеждинская, Софийская, Верный. И неофициальные: Талгарская, Иссыкская, Алматинская. Причина, видимо, в том, что вторые топонимы были информативнее первых, точно указывая на расположение населенных пунктов: Талгарская — на р. Талгар, Иссыкская — на р. Иссык, Алматинская — на Алматинке. А вообще пойди-разберись, почему и сегодня алматинцы использую ровно те городские топонимы, которые им удобны, памятны и дороги. И они подчас отличаются от официальных.

Не все однозначно и в свидетельстве Гейнса о топониме Верный или Верное, которые связать с женским именем можно лишь с натяжкой. От имени Вера форма топонима могла быть, например, Верино. Или Верина. И тут большевики, видимо, правы. Давшие название укреплению, скорее всего, стремились подчеркнуть преданность (верность) его гарнизона и жителей — Российской империи. Близость же звучания прилагательного «верный» к женскому имени Вера давало основание поддерживать версию и о том, что в топониме Верный генерал-губернатор Западной Сибири зашифровал имя некой современницы. К слову, фамилия и самого Г.Х. Гасфорда оставила след в топонимике Верного — Алма-Аты. В книге кандидата исторических наук Иосифа Маляра «Алма-Ата: город, районы, улицы» указано, что улица имени Нагимы Арыковой в Большой станице прежде именовалась Гасфортской, затем — Караванной.

Как бы там ни было, но с новым названием Алма-Ата обрела-таки и признак женского рода, и освободилась не только от условной связи с самодержавием, но и получила весьма редкую топонимическую форму. На самом деле не так и много в мире городов, названия которых содержат дефис. Тем самым центр Семиречья обрел совершенно особое достоинство, оказавшись в одном ряду, например, с Сан-Франциско, Нью-Йорком, Санкт-Петербургом, Тель-Авивом и другими немногочисленными, но наиболее известными городами и столицами. И пусть сегодня много споров относительно адекватности принципам словопостроения в казахском языке, с названием Алма-Ата город приобрел широчайшую известность не только в СССР, но и за его пределами. Имя города «переводили» (а скорее просто воспринимали) как «отец яблок». И в своем метафорическом значении оно оказалось вполне оправданным. И даже своим названием — двумя заглавными «А» и строчными «л» и «м» в графическом выражении, город будто сообщал свое расположение у подножия Заилийского Алатау. А горизонтальные черточки в буквах воспринимались как границы вечных льдов заснеженных вершин.

С 1927 по 1936 год Алма-Ата была столицей Казахской АССР. Первой столицей с 1920 года был Оренбург, а в 1925 году столицу перенесли в Кзыл-Орду. С 1936 по 1991 год — Алма-Ата оставалась единственной столицей Казахской ССР. А с 1991 по 1997 год — первой столицей Республики Казахстан. В 1993 году после получения независимости Казахстаном, Алма-Ате оставили единственный вариант названия — Алматы (прежде и во времена СССР это название использовалось в текстах на казахском языке).

В 1997 году столицу перенесли в Акмолу (с 6 мая 1998 — Астана, ныне Нур-Султан), однако за Алматы сохранился неофициальный статус южной казахстанской столицы. Алма-Ата (Алматы) была крупнейшим городом Казахской ССР. Город сохраняет этот статус и сегодня, оставаясь культурным и финансово-экономическим центром страны.

Автор выражает признательность сотрудникам Центрального государственного архива за предоставленные документы.

Константин МАСКАЕВ